专家指出清代金铜佛像乏善可陈(图)

菩萨 七至八世纪 高5.2cm 西藏 黄琍玛 毗卢巴 明永乐 高29.2cm 宫廷 铜鎏金、漆金 弥勒菩萨 十八世纪早期 高27cm 扎那巴札尔风格 红铜鎏金、嵌银

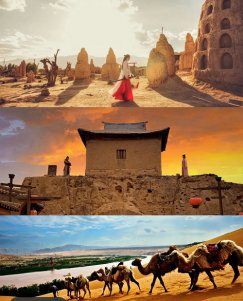

明清金铜造像近年受国内藏家热捧 但有专家指出——清代金铜佛像乏善可陈

近年来,火热的佛像拍场中有个奇特的现象,就是明清金铜佛像颇受中国藏家青睐,如不久前纽约佳士得的春拍中,就有一尊明永乐金铜造像以四千多万元人民币的高价成交。

那么,与《域外铜造像深受西方藏家追捧》(详见本报5月18日B1版)一文介绍的域外金铜造像相比,难道国产造像真能在造型、工艺、内涵等方面胜其一筹,从而受国内藏家热捧吗?下面,我们听听中国少数民族文物保护协会副会长一西平措等业内专家的见解。

文、图/记者 江粤军

汉藏造像:

从技术到审美的融合

艺术是社会生活的高度浓缩,藏家郑华星表示,中国的佛造像从一开始就既有外来文化的根源,又与中国各朝代的审美相融合。

北朝时期的造像,受印度犍陀罗造像的影响,同时服饰上又走上汉化之路,整体呈现瘦弱的病态美。不过,对于这一点,一西平措则认为,当时的佛造像其实是受了道家影响,趋于秀骨清风,展示的是清隽之美。而到了唐代,国富民强,造像风姿神韵都比较腴润;进入宋代,由于文化艺术的高度发达,佛造像则呈现出儒雅之美。元代时间短,佛像的风格属于过渡造像。明、清造像制式化比较明显,反映出两朝佛教文化的成熟。

至于藏传佛像,郑华星认为,从唐代文成公主入藏,汉藏文化就产生了一次空前的融合,因此,7世纪至8世纪的西藏造像有着极为明显的唐人审美风尚。不过总体而言,藏传佛像在14世纪前主要还是受印度、尼泊尔风格的影响,到元朝之后与中原的关系加强,体态、面容、服饰上才进一步融入中原的审美元素。到明永乐年间,宫廷御用的尼泊尔佛教造像工匠最高曾达到三千多名,占据了明代宫廷造像队伍总人数的60%,他们与汉地技艺精湛的匠人一起,开创了合金铜技术,创造了一个蔚为壮观的佛教金铜造像时代。

西藏造像:

文成公主入藏使得佛造像体态雄浑伟岸

7世纪,随着大唐文成公主带入释迦牟尼12岁等身镀金像和尼泊尔尺尊公主带入释迦牟尼8岁等身像,大批中原地区、尼泊尔地区的艺术家来到了西藏。因此,这一时期的佛造像,在人物的表现上濡染了汉式审美情趣和尼泊尔恬静、肃穆的风格。

这段时间的藏传佛像多用白琍玛、紫琍玛铸成,偶有鎏金,铜胎非常厚重,几乎不留装脏空间。在人物的表现上,与早期的尼泊尔风格有异曲同工之妙:面部略长,双颊丰盈。人物塑造追求自然生动的和谐美感。而随着文成公主的推动,唐代的丰腴特质与西藏本土的样貌互相融合,使得佛造像的体态更显雄浑伟岸。

9世纪后,佛教在西藏沉寂了一段时期,直至11世纪,藏传佛教才得以复兴。当时,印度大批佛教艺术工匠涌入克什米尔,随后又翻越喜马拉雅山进入西藏的古格和拉达克地区,所以,古格早期的作品大多呈现出克什米尔风格。而古格造像的一个显著特点就是,冠帽与头发之间以金属细条连接。

到拉达克王朝时期,代表性的金铜造像主要采用青铜琍玛,铸胎特别薄脆,是早期金铜佛像中铸胎最薄的。铜色细腻光亮,且较多采用错银和错红铜。造像脸部比较短圆,阴刻的眉毛高挑如弯弓。眼部多错银,錾阴线表现眼球,对瞳孔大多不作深入刻画。头发分缕垂肩,耳铛中空,有如大圆环,周边装饰联珠纹,垂及肩部。

到了13世纪初,西藏出现了一批以阿尼哥为代表的尼泊尔佛教艺术家,他们来到元朝大都,造就了众多佛像精品。造像在面相上出现了符合中国人审美习惯的方正脸形,无论鎏金、铸造、雕刻及整体比例的协调性,都达到了炉火纯青的境地。

永宣造像:

精品纷呈可缺少气韵

专家指出清代金铜佛像乏善可陈(图):https://www.2ndflr.com/dm/shijie/942719.html相关问答

- 2018-03-04专家聚焦澳门特色金融:应该“特

- 2018-03-03湖南县域旅游经济发展短板在哪,

- 2018-03-01农业专家走进黄梅县第一中学

- 2018-03-01宜都哪里有专家鉴定香炉古董

- 2018-02-28《千里江山图》画的是哪儿?进宫

- 2018-02-28新海曙路在何方?各路专家代表畅

- 2018-02-28清代文豪郑板桥的故居在哪里

- 2018-02-281月15、16日双鸭山尖山区、四方台区

- 2018-02-28锡林浩特古玩专家免费鉴定钱币哪

- 2018-02-28根河谁知道在哪里鉴定古钱币银元

- 2018-02-28迁安谁知道在哪里鉴定古钱币银元

- 2018-02-28善如意起名专家

- 2018-02-27人民币汇率双向波动明显 专家表示

- 2018-02-27北美专家推荐 加拿大当地旅行社哪

- 2017-10-28专家:美军撤离阿富汗图谋重返亚

- 2017-10-28洱海大面积蓝藻暴发? 属于正常现